Al-ahram hebdo : Pourquoi avez-vous choisi le journal intime comme cadre narratif ?

Ibrahim Farghali : Le texte, ou plutôt le journal, est avant tout une création humaine. C’est l’objet le plus proche d’un être humain, puisqu’il n’est autre que ses mémoires, fruit de l’interaction entre lui et son entourage. De ce fait, j’ai eu l’idée de personnifier le journal et de faire de lui le héros du roman.

— Quelle est l’idée principale du roman ?

— Je suis obsédé par l’impact néfaste du néolibéralisme sur l’individu. J’ai essayé de montrer cet impact à travers plusieurs personnages représentant chacun une société. Le héros disparu, présent à travers son journal, représente le monde arabe, son amie l’allemande Odette représente la société occidentale, et enfin les pirates somaliens représentent le tiers-monde africain, pauvre et démuni.

— Votre roman comporte plusieurs niveaux de lecture à travers des histoires parallèles. Ne craignez-vous pas que le lecteur ne soit perdu et abandonne la lecture ?

— Pas du tout. Je suis convaincu que c’est le texte qui retrace la saga, c’est lui qui conduit l’auteur et non pas l’inverse. Fini le temps où l’auteur décidait du sort de ses personnages et du déroulement des événements. C’est le texte qui dicte plus ou moins le sort des personnages. Je me souviens des commentaires des lecteurs anglophones à propos de mon roman Le Sourire des saints. Ils trouvaient que le texte est « court ». Et j’ai dû écrire un deuxième volume. Cette fois-ci, j’ai fait autrement. J’ai laissé le texte me guider. J’ai voulu écrire un roman dense pour savoir si j’allais pouvoir tenir les ficelles de tous ses événements et caractères. C’était une sorte de défi pour moi.

— Vous appartenez à la génération d’écrivains des années 1990, qui a tourné le dos aux problèmes politiques et économiques au profit d’un certain individualisme. Pourtant, vous semblez aller à l’encontre de cette tendance. Pourquoi ?

— L’idée que la génération d’écrivains des années 1990 a tourné le dos aux grandes causes est totalement erronée. Ils ont simplement changé de perspective. Après les graves déceptions politiques et leurs reflets sur la société égyptienne dans les années 1970, les données du réel sont devenues de plus en plus enchevêtrées. Notre génération n’avait plus de réponse tranchante aux questions politiques. La génération des années 1990 a une diversité au niveau des conceptions et des courants littéraires qu’aucune autre génération n’a connue. Elle a surtout tourné le dos aux romans orientés idéologiquement. On a cessé d’écrire des romans ou des essais pour chanter les acquis et les grandes idées nationales. Et on a choisi plutôt de nous concentrer sur l’individu et ce qui l’entoure. Autrement dit, nous avons décrit l’impact des grandes idées sur l’individu au lieu de faire l’éloge des idéologies politiques abstraites.

— Vous avez critiqué la génération qui vous a suivi, celle du nouveau millénaire …

— Si l’écriture des années 1990 s’attache au sort de l’individu face à son entourage, la plupart des écrivains de cette génération refusent de juger leurs héros moralement. Quel que soit le comportement de ses personnages, l’auteur refuse de juger leurs actions moralement. Une tendance qu’on ne trouve pas chez la génération postérieure. Par exemple, quelqu’un comme Ahmad Mourad (auteur du best-seller Vertigo et L’Eléphant bleu) a tendance à condamner ses personnages moralement.

— Apparemment, vous êtes obsédé par la question de l’identité. Ne pensez-vous pas qu’on trouve dans ce roman des échos d’oeuvres précédentes comme Les Fils de Gabalawi ?

— Bien sûr. Notre identité est menacée, sinon détériorée, à cause de l’impact de ce néolibéralisme. Mais dans le roman actuel, Maabad Anamel Al-Harir, j’ai essayé de développer ce thème et montrer que le néolibéralisme menace les sociétés occidentales. Il se retournera contre ceux qui l’ont créé.

— Vous avez critiqué le journaliste Ibrahim Issa, car il utilise le dialecte dans son journal. Pourtant, vous utilisez le même niveau de langue ...

— C’est un choix démocratiquement artistique. J’ai dû utiliser une technique linguistique que je dénonce dans un but dramatique précis. Je ne peux pas forcer mes héros à parler l’arabe classique. Ce serait ridicule, puisque ce sont des gens ordinaires. Mon héros, l’auteur disparu du journal, était un homme ordinaire avec un niveau d’éducation également ordinaire. Le véritable héros de mon roman c’est le journal intime, et dans un journal intime, on n’écrit pas ses idées dans une langue classique. J’ai donc opté pour ce choix. Dramatiquement, cela fait que mes personnages sont plus proches du lecteur.

Le journaliste devenu écrivain

Ibrahim Farghali est né en 1967 à Mansoura dans le Delta. Diplômé de la faculté de commerce et de gestion administrative, il a travaillé comme journaliste au quotidien Al-Ahram à la page Culture. Il réside actuellement au Koweït, où il travaille dans la revue culturelle Al-Arabi depuis une dizaine d’années. Ibrahim Farghali a passé la majeure partie de sa vie dans les pays du Golfe, notamment aux Emirats arabes unis et au Sultanat d’Oman. Ce séjour a beaucoup influencé son oeuvre. En 2001, son recueil de nouvelles Achbah Al-Hawas (les fantômes des sens), où il parle des relations passionnelles entre les hommes et les femmes, retient l’attention des critiques. Ses oeuvres se succèdent ensuite, notamment Ibtessamat Al-Qeddissine (le sourire des saints) en 2004 aux éditions Merit, où il peint la relation entre coptes et musulmans, et Jenniya Fi Qaroura (une fée dans une bouteille) en 2007 aux éditions Dar Al-Aïn, qui constitue le second volume de Le Sourire des saints.

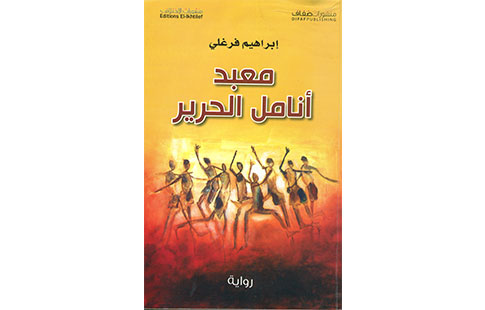

Son roman, Les Fils de Gabalawi, publié en 2009, connaît un grand succès. Qualifié d’écrivain post-moderniste, son thème favori est la menace pour l’identité. Son nouveau roman, Maabad Anamel Al-Harir (le temple des doigts en soie) est publié aux éditions libanaises Al-Défaf en collaboration avec la maison algérienne Al-Ikhtelaf

Lien court: